为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

“虾”是人类餐桌上的美味,海洋中遍布了各种虾的品种。有趣的是,地球的两极,北极和南极,也分别孕育出了极具代表性的“虾兵”:北极甜虾与南极磷虾。

在生鲜超市的冷柜里或是日料店的菜单上,经常能看到北极甜虾,口感咸中带甜,很受欢迎;而南极磷虾却几乎从未以原貌出现在我们的餐桌上,甚至绝大多数人都没见过它的身影。同为极地虾类,为啥餐桌常见北极甜虾,却少见南极磷虾呢?

北极甜虾,上桌就被吃光

北极甜虾,学名北方长额虾(Pandalus borealis),主要分布于北冰洋和北大西洋海域,生活在-1.6℃~8℃ 的水温下,和 50~1400 米或更深的深度,经常在深达 500 米的底部附近被捕获。[1]生长周期缓慢,通常需要 3~4 年才能长成。肉质紧实细腻,略带咸味,味道鲜美。

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

关键是,北极甜虾富含的游离氨基酸赋予了其独特的甜味,被捕捞后低温保存时,甜虾体内的分解酶会将虾肉中的蛋白质分解为甘氨酸,进一步增加了鲜甜滋味,“一口鲜甜”的虾就是它了。北极甜虾能出现在餐桌上,核心秘诀在于一项成熟的工业技术——船冻。

大型捕捞船在将甜虾捕捞上船后,会在极短时间内完成清洗、熟制(预煮)、分级、快速冷冻和包装的全过程。这种“一条龙”服务不仅能瞬间锁住甜虾的鲜美和营养,高温预煮也能有效杀灭可能存在的寄生虫和致病菌,确保了食品安全。

因此,我们买到的北极甜虾大多是熟的,只需在室温下自然解冻,就可以直接享用这份来自极地的原始鲜甜。北极甜虾不仅美味,营养也不错。

它高蛋白、低脂肪,同时富含 Omega-3 不饱和脂肪酸,也是钾、锌等矿物质的良好来源;鲜艳的红色外壳和虾肉得益于丰富的虾青素,这是一种天然抗氧化剂。

热量也不高,熟冻甜虾约为 98 千卡/100 克,和吃大半个香蕉摄入的热量差不多,而且能让你嗦到爽,如果按照 100 克的量来吃,大约能吃 40 个!

10个北极甜虾仁约30克丨自己扒的+自己拍的

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

40个北极甜虾丨自己拍的

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

为了口感好、营养流失少,一定要注意解冻方法。冷冻甜虾提前 12 小时左右放到冰箱冷藏解冻最佳,不要直接放在室温下解冻。购买时要看好是熟冻的才行,生冻甜虾不能直接吃,需要加热烹饪后才可食用。

解冻后的北极甜虾丨自己拍的

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

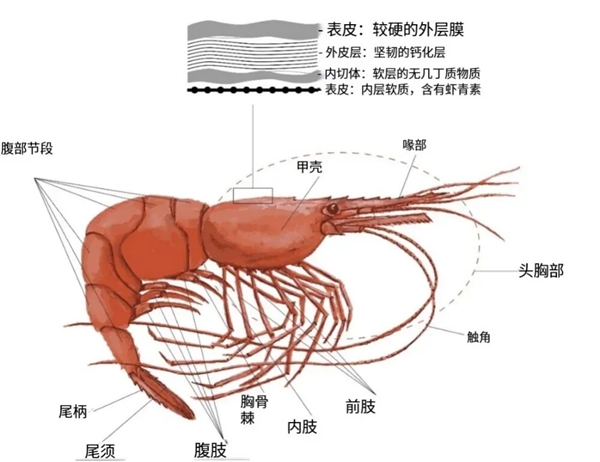

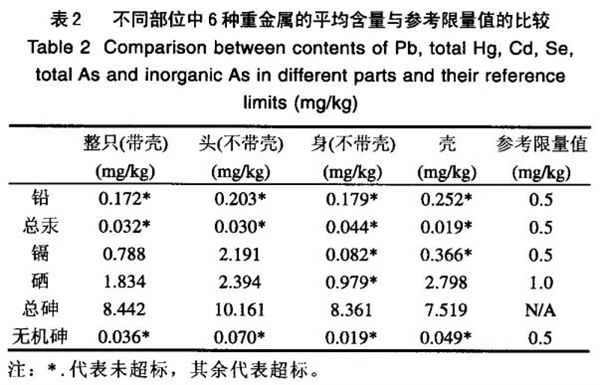

虽然甜虾好吃,但虾头最好别吃!2009 年发表在《食品科学》上的一项针对北极甜虾的研究显示,重金属(铅、总汞、镉、硒、总砷、无机砷)主要富集在虾头部位。

若以整只带壳的虾为样本进行检测,镉和硒的含量可能超出参考限值;但如果只检测去壳的虾身(虾肉),则所有重金属指标均在安全范围之内。[2]

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

南极磷虾为何几乎“不上桌”

新鲜的北极甜虾鲜甜味美,而新鲜的南极磷虾几乎没人吃过,它也没那么容易登上人类餐桌。

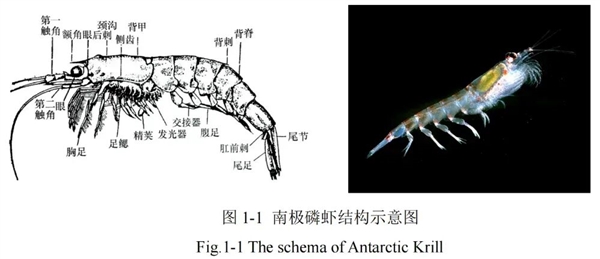

南极磷虾(Euphausia superba),广泛分布于南极海域(高度集中于在南大洋的大西洋地区,特别是在南极半岛、南奥克尼群岛和乔治亚岛区域的低水温海域),主要以浮游植物为食,是一种体长仅 3~6 厘米的微小甲壳动物,最大体长也就 6.5 厘米,体重约为 2 克。[3]

图丨wikipedia

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

别看它小,总储量估计有 6.5 亿~10 亿吨。这是因为它繁殖能力极强,在夏季可多次产卵,且每个雌性个体每次产卵 10000 粒左右,是鲸鱼、海豹、冰鱼、企鹅、信天翁等南极生物的重要食物来源,在南极地区食物链和生态系统中扮演不可或缺的角色,被誉为“海上金矿”。

据生物专家预计,每年捕捞 5000 万吨磷虾,对海洋生态环境不会造成影响。自 21 世纪以来,南极磷虾的年捕捞量在 100 万吨以内并稳步增长。[6]如此庞大的资源,为何没能像北极甜虾一样成为大众美食呢?这背后的原因主要有 3 点。

1、“天生急性子”:极速自溶,加工窗口极窄

南极磷虾的身体里含有一套非常强大的内源性消化酶,一旦被捕捞上来这些酶会立即从内部开始迅速分解虾体自身的蛋白质和组织。这个过程被称为“自溶”,使原本晶莹剔透的磷虾变得发黑、软烂、气味恶化。

要想保证南极磷虾的品质,捕捞上船后须在 2 小时内加工处理,否则品质会因自溶而断崖式下降。[8]高品质的冷冻南极磷虾产品原料,应为捕获后 0.5~1 小时以内的完整新鲜南极磷虾,通过-40℃ 快速冷冻加工。

这对捕捞和加工技术的要求极其苛刻,捕捞船必须是装备了先进加工设备的“海上工厂”,能够在捕捞后立刻进行处理。正常的活体南极磷虾呈半透明状,甲壳背部点缀鲜艳的红色斑点,而死亡后冻存的南极磷虾肌肉呈白色。

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

2、“隐藏的健康风险”:氟含量超标

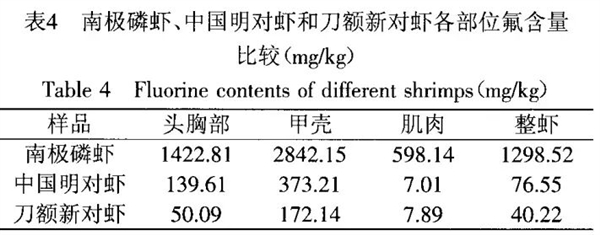

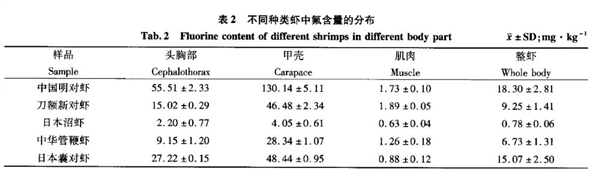

南极磷虾具有富集氟的特性,体内氟含量极高,特别是外壳。它任何部位的氟含量都比餐桌上常见的中国明对虾、刀额新对虾(基围虾)等高得多。

有研究数据显示,南极磷虾干整虾的氟含量为 1300~2400mg/kg、头胸部氟含量为 4260mg/kg、甲壳氟含量为 3300mg/kg、肌肉氟含量为 570mg/kg。[4]即便是新鲜脱壳的南极磷虾肌肉,氟含量也可达到 60mg/kg,比常见虾都高。[11、12]

均为干样数据

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

均为鲜重数据

为何我们常吃北极甜虾 少见南极磷虾

问题在于,磷虾死亡后,虾壳中高浓度的氟会迅速向肌肉组织迁移。即使是鲜活时肌肉氟含量相对较低的磷虾,经过冷冻、运输、解冻这一系列过程后,其虾肉的氟含量也可能显著升高。有数据显示,冷冻保存后肌肉中的氟可达到冷冻前的 6 倍以上。

氟是必需微量元素之一,适量摄入对人体健康有益,有助于构建牙釉质、参与骨骼构成;但如果摄入过量会产生危害,导致氟斑牙、氟骨症、影响神经系统的健康,还会引起胃肠道不适和干扰甲状腺功能。

根据《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023 版)》,我国成年人每日氟的适宜摄入量(AI)为 1.5 毫克,可耐受最高摄入量(UL)为 3.5 毫克。

以去壳后干磷虾肌肉的氟含量数据来计算:

达到适宜摄入量(AI):1.5 mg÷570 mg/kg=0.00263kg,相当于约 2.6 克的干南极磷虾肌肉。

触及可耐受最高摄入量(UL):3.5mg÷570mg/kg=0.00614kg,相当于约 6.1 克的干南极磷虾肌肉。

这意味着,一个成年人每天仅仅吃掉约 6 克南极磷虾肉干(如果换算成新鲜磷虾仁,约 30 克),当天的氟就可能超过可耐受最大摄入量。

而且我们一天中吃的其他食物也可能含氟,比如饮水、主食、蔬菜、小零食等。如果将南极磷虾作为一种常规食材,像普通虾仁一样用于炒菜或煮汤,那么氟摄入量极易超标。

不过,关于南极磷虾氟的毒性目前存在争议,有观点认为其可能与某些物质结合而不易被人体吸收;还有研究称若长期食用,毒性仍然不可忽视。[15]但在明确的法规和安全评估出台前,基于“预防原则”,对其作为直接食用仍持谨慎态度。

3、棘手的加工难题:去壳难,成本高

南极磷虾微小的个头和薄脆的虾壳,给加工带来了巨大挑战。传统机械去壳方式极易破坏完整的虾肉,人工去壳更是费劲。总体来看,正是由于南极磷虾具有快速自溶、氟含量超标、加工困难的特点,所以才导致它很难“上桌”。

“变身”后的南极磷虾,更有价值

目前,各国捕捞上来的南极磷虾,基本都不会直接端上餐桌,而是绝大部分被加工成“磷虾油”或做成动物饲料,使其更有价值。

1、深加工成磷虾油

这是目前南极磷虾最主要的利用方式。通过专业的萃取技术,可以从磷虾中提取出南极磷虾油,[16]这种加工方式规避了氟超标(脱氟工艺是关键)和自溶的问题,并浓缩了磷虾的营养精华。与我们熟悉的鱼油相比,南极磷虾油有 3 个优势。

首先,鱼油中的 DHA 和 EPA 主要以甘油三酯形态存在,而磷虾油含有的是与磷脂分子结合的磷脂型 EPA/DHA,具有更好的吸收和生物利用度;

其次,磷虾油天然含有丰富的虾青素(属于类胡萝卜素的一种),是一种抗氧化剂,能保护磷虾油中的不饱和脂肪酸不被氧化,同时也为人体提供了额外的抗氧化支持;磷虾油中通常还含有维生素 E、维生素 A、甾醇类物质。

2、高蛋白饲料

如果要将南极磷虾作为动物饲料,必须在捕捞后 10 小时内加工完。[8]南极磷虾粉富含优质蛋白质、虾青素、磷脂等营养,氨基酸种类齐全、比例均衡,是水产养殖(如鱼、虾)和畜牧业中极佳的饲料原料,可以替代部分鱼粉,提高饲料的营养价值和适口性,促进动物生长和健康,增强养殖水产的色泽。

3、宠物零食冻干

经过冷冻干燥技术处理的冻干南极磷虾,成为了宠物零食市场的新宠。不过,一定要选正规厂家的产品,警惕氟含量较高的产品,特别是价格太过便宜的南极磷虾零食冻干。即便是这样也要注意少量喂食,以确保宠物在享受美味的同时,保障爱宠的长期健康。

<< 上一篇

下一篇 >>